「PARS-TR」ってなんだろう? 〜子どもの特性を理解するためのひとつの道しるべ〜

お子さんの発達や行動について心配になったことはありませんか?

「ことばが遅い気がする」「集団行動が苦手みたい」「こだわりが強い」——そんな様子を見て、不安になったり、誰かに相談してみようか迷ったりすることがあるかもしれません。

最近では、発達に関する理解が少しずつ広がってきており、保護者の方が早めに気づいて支援につなげることがとても大切だと考えられています。その中で、「PARS-TR(パース・ティーアール)」という評価方法が、診療の場で使われることがあります。

この記事では、PARS-TRについて、できるだけわかりやすく、やさしくご説明していきます。診断や検査という言葉に抵抗を感じる方もおられると思いますが、「お子さんの特性を知るためのヒント」として受け取っていただければと思います。

PARS-TRとは?

PARS-TRとは、「自閉スペクトラム症(ASD)」の可能性について、保護者の方からの聞き取りをもとに評価するための質問票です。正式には「親面接式 自閉スペクトラム症 評価尺度 改訂版(Parent-interview ASD Rating Scale – Text Revision)」といいます。

もともとASD(自閉スペクトラム症)は、言葉の発達や人との関わり方、興味・行動の偏りなどに特徴が見られる状態のことを指します。ただし、これは「病気」ではなく、「その人の特性」であり、さまざまな個性の一つです。

PARS-TRは、公認心理師が保護者の方と一緒に、お子さんの乳幼児期から現在までの様子を振り返りながら行う面接形式の評価です。チェックリストのような感覚で、お子さんの行動や反応についてお話をうかがっていきます。

どうしてPARS-TRを使うの?

PARS-TRを使う目的は、「お子さんがどんな場面で困りやすいか」「どんな支援があると安心できるか」を明らかにするためです。

たとえば、お友達との関わりがうまくいかない子がいたとして、その背景に「相手の気持ちを読み取るのが難しい」といった特性があれば、それに合わせたサポートが必要になります。

PARS-TRはあくまでもその“手がかり”を得るためのツールです。

診断を押しつけるものではなく、「この子はこういうところでつまずきやすいんだな」という理解を深めるための材料として使われます。

「診断」ってそんなに大事?

「自閉症の診断がつく」と聞くと、ショックを受けたり、不安になったりするのは、決して特別なことではありません。

もしかしたら、「うちの子は普通だと思ってたのに」「レッテルを貼られるのでは」と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、診断というのは“ラベル”を貼るためのものではありません。むしろ、適切な支援や理解につなげるための「スタート地点」なのです。

たとえば、学校や園で「診断があると支援が受けやすくなる」「配慮が得られる」という場合もあります。また、周囲の大人がその子の特性を理解して関わることで、子ども自身がずっと過ごしやすくなることも少なくありません。

とはいえ、診断を受け入れるには時間がかかることもあります。

中には、すぐに「納得できない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。それでも大丈夫です。大切なのは、「今、この子にどんなサポートが必要か」ということを一緒に考えていくことです。

PARS-TRの面接は、医療者と保護者が協力して「子どもの理解」を深めるための時間でもあります。面接を通じて、「そういえば昔からこうだったな」「こういうときに困っていたな」と振り返ることで、新たな気づきが得られることもよくあります。

PARS-TRの検査って、どんなふうに進むの?

PARS-TRは「検査」といっても、血液をとったり、機械を使ったりするわけではありません。

主に保護者の方への聞き取りを通して、お子さんの特性を丁寧に整理していく方法です。

検査の流れは、おおまかに次のような形で進んでいきます。

1. 面接形式で行います

PARS-TRは、公認心理師などの専門職が、保護者の方に対して面接形式で質問をしていきます。面接時間はだいたい1時間前後です。お子さんご本人が直接質問されることは基本的にありません。

面接では、「今の様子」と「幼少期の様子」の両方についてうかがいます。たとえば次のような内容です:

- 人と目を合わせるのが得意かどうか

- 名前を呼ばれたときの反応

- お友達との関わり方

- 同じ行動を繰り返すことがあるか

- 興味の幅が狭い・強いこだわりがある など

保護者の方にとっては、「普段の生活ではあまり気にしていなかったこと」が質問されることもあるかもしれません。でも、だからこそ、その子らしさや特性を改めて見つめ直すよい機会になることもあります。

2. 点数化して整理されます

聞き取りの内容は、あらかじめ定められた評価基準に沿って点数化されます。

これはあくまで「傾向を見るための目安」であり、点数が高い=必ずしもASDということではありません。

点数のバランスや項目ごとの特徴を見ていくことで、その子が「どのような場面で苦手を感じやすいのか」「どのような支援が合いそうか」といったことを一緒に考えることができます。

3. 結果の説明とフィードバック

面接と評価が終わったあとは、結果のフィードバックがあります。

保護者の方と一緒に結果を見ながら、「お子さんの強みや特性」「育てやすくなる関わり方」「支援につながる方法」などを丁寧にお話しします。

このとき、「無理に診断をすすめられるのでは?」と心配される方もおられますが、実際にはご家族の気持ちを大切にしながら進めていくことがほとんどです。分からないこと、不安なことがあれば、遠慮なく質問していただければと思います。

子どもの未来のために

どんな子にも、のびのびと自分らしく成長していく力があります。

発達の特性があることで、少しだけサポートの仕方が変わるだけです。

PARS-TRをきっかけに、「どうすればこの子がもっと楽しく過ごせるか」「この子の得意なことは何だろう」と前向きに考えられるようになることも多くあります。

お子さんの可能性は、診断の有無にかかわらず、無限に広がっています。その子らしさを尊重し、周りの大人が温かく見守ることが、何より大きな力になります。

最後に

PARS-TRは、お子さんの特性を理解し、適切な支援につなげるためのひとつの道具です。

「診断」という言葉に不安を感じる方もいるかもしれませんが、それは“その子をよりよく知るためのプロセス”にすぎません。大切なのは、子ども一人ひとりに合った関わりを見つけていくことです。

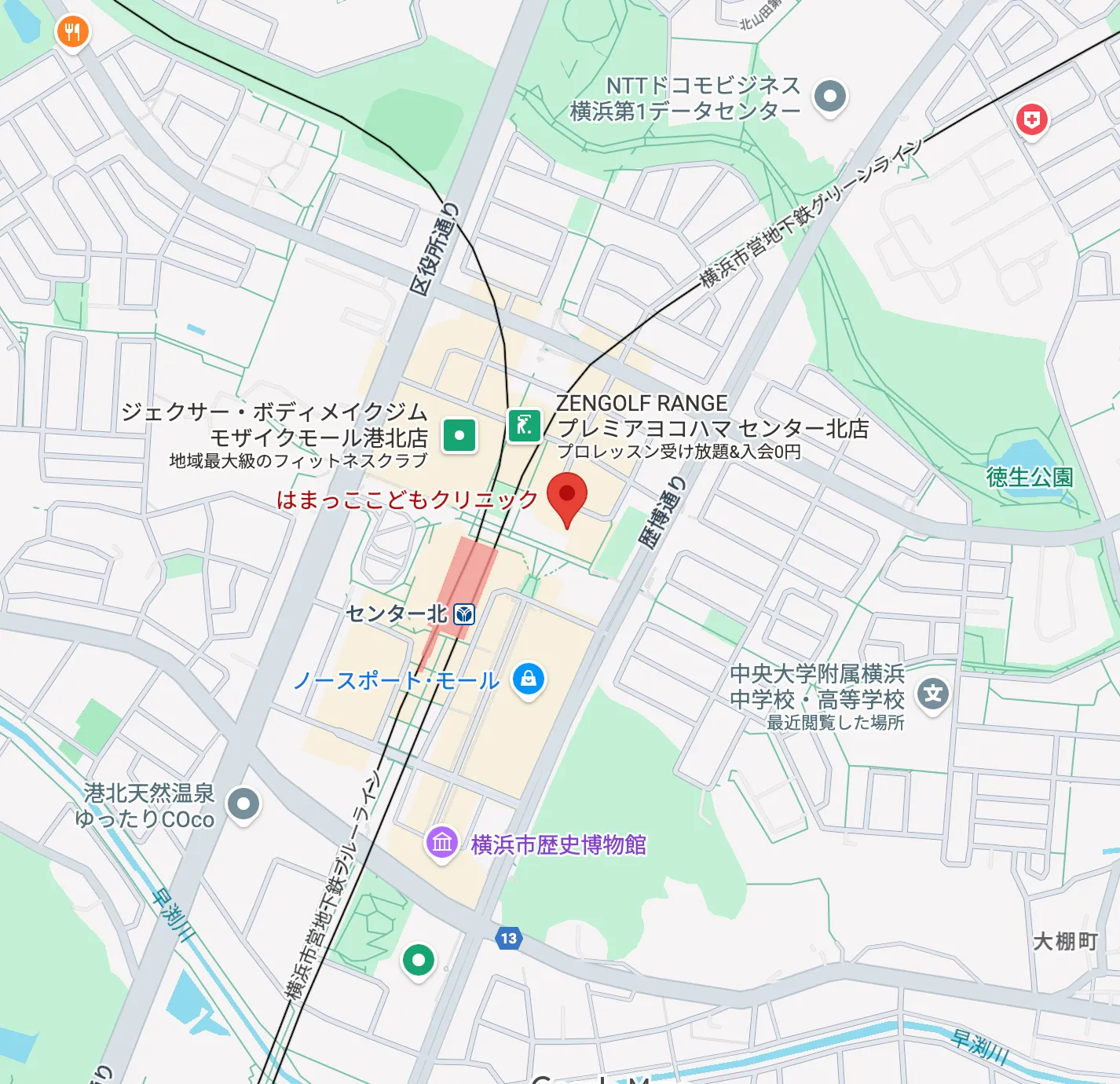

当院では、保護者の方の不安や疑問に寄り添いながら、お子さんの個性を大切にする診療を心がけています。気になることがありましたら、いつでもご相談ください。