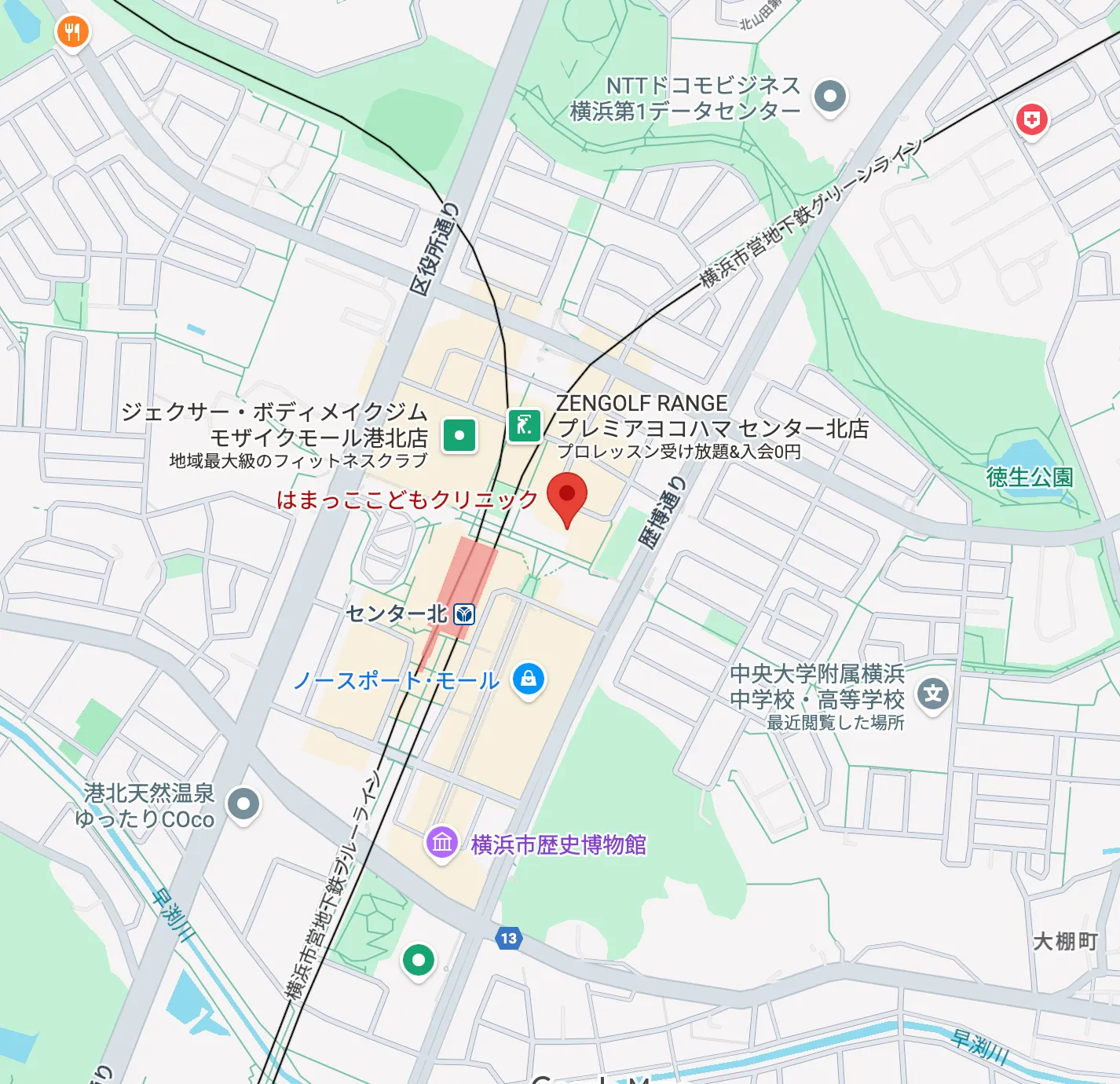

ADHDとは?子どもの注意欠陥・多動性の特徴と小児科医の視点

ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は、生まれつき脳内の神経伝達物質のバランスや前頭前野を中心とした実行機能に微細なずれがあることで、持続的な注意力の維持や行動の抑制が難しくなる神経発達症です。一般的に「注意欠陥多動性障害」と訳されますが、単に「落ち着きがない」「しつけが悪い」といった誤解が根強く、適切な理解や支援が遅れるケースも少なくありません。

なぜ今、ADHDが注目されるのか

WHOによると学齢期の子どもの約5〜7%がADHDの特性を持つと報告され、近年では成人期まで症状が持続する割合も増えています。早期発見・早期支援の重要性が広く叫ばれる背景には、診断・治療を受けずに放置すると、学習面だけでなく自己肯定感の低下や不安、抑うつといった二次的な心の問題を招きやすいことがあるからです。小児科医としては、幼少期からの適切なアプローチが、長期的な社会適応力や精神的健康を左右すると考えています。

ADHDの主な症状とタイプ

ADHDは主に以下の3つの特徴を中心に評価されます。個人差が大きく、組み合わせや強弱はさまざまです。

- 注意欠陥(不注意)

- 日常生活や学習で細かいミスが多い

- 課題や遊びに長時間集中できない

- 指示を最後まで聞き取れず、忘れ物や宿題の未提出が増える

- 多動性

- 座っているべき場面で席を離れる

- 過剰に動き回ったり、手足をそわそわ動かす

- 静かに遊ぶことが苦手で、活発すぎる印象を与える

- 衝動性

- 相手の話を遮って自分の意見を言う

- 順番を守れず、割り込み行動をする

- 結果を考えずにすぐ行動し、事故やケガのリスクが高まる

サブタイプ分類

- 不注意優勢型:集中力の維持が特に困難

- 多動・衝動優勢型:過度に動いたり、衝動的行動が目立つ

- 混合型:上記両方の症状が顕著

ADHDが引き起こす困りごと

ADHDは単なる「元気すぎる」「そそっかしい」ではなく、脳機能の特性から来るもので、本人の意思だけで変えにくい側面があります。

- 学習面:宿題の抜け漏れ、授業中の集中困難による理解不足

- 対人関係:順番を待てず友達とのトラブルが増える、話の聞き違いや遮りで誤解が生じる

- 家庭での課題:物の管理が苦手で忘れ物が多い、指示されたことを最後までやり切れない

- 自己評価:「もっと頑張ればできるはず」と自己否定を繰り返し、自己肯定感の低下を招く

これらが重なると、学校を不登校になるリスクや、思春期以降の二次障害(不安障害、うつ病など)につながることもあります。

診断プロセスと他疾患との鑑別

ADHDの診断は問診や行動観察を中心に行われ、単一の検査だけでは確定できません。

- 詳細な聞き取り:保護者・教師から生活状況や行動記録を収集

- 行動観察:クリニック内外での様子を観察し、日常生活での困難を評価

- 評価スケール:Conners 3(コナーズ3)、ADHD-RS(注意欠如・多動性重症度評価尺度)などを活用

- 鑑別診断:ASD(自閉スペクトラム症)、学習障害、情緒障害、睡眠障害など類似症状を示す疾患を除外

Conners3とは

ADHDの評価を行うとき、「Conners 3(コナーズ・スリー)」という質問紙形式の検査がよく使われています。これは、お子さんの普段の様子を保護者や学校の先生、そしてお子さん自身(8歳以上)に答えてもらうことで、困りごとの傾向を把握するためのツールです。

質問紙には、「授業中にじっと座っていられるか」「忘れ物が多いか」「順番を待てるか」など、日常の行動や気持ちに関する項目が書かれています。それぞれの質問に「よくある」「ときどきある」「ほとんどない」などの選択肢で答えていただきます。回答にかかる時間は10〜15分ほどです。

提出いただいた内容は分野別で数値化(スコア化)されます。このスコアを見ることで、「注意力」「多動性」「衝動性」「感情のゆれ」「対人関係」など、どの部分に困りごとがありそうかが分かりやすくなります。

Conners 3により診断名が決定するのではなく、総合的に診断していく中で使用する材料のひとつです。お子さんの特性や支援の方向性を考えるうえで、大切な参考資料になります。特に、本人・家族・学校のうち、2つの視点から特性を比べられる点が大きな特徴です。

鑑別が難しいポイント

- ASDとの重複:社会的コミュニケーションの困難やこだわり行動が混ざる場合がある

- 睡眠不足の影響:寝不足が不注意や衝動性を助長することもある

- 家庭・学校環境:過度なストレスや不適切な指導法が症状を悪化させることがある

4. 治療・支援のアプローチ

ADHDの支援は「多面的アプローチ」が基本です。環境調整や行動療法、薬物療法を組み合わせ、本人と周囲が協力して進めます。

行動療法・心理社会的支援

- 親トレーニング:適切なほめ方やルール設定を学ぶ

- 学校での支援:学級担任との連携、個別支援計画(IEP)の策定

- 実行機能トレーニング:タイムマネジメント、課題分解、チェックリストの活用

環境設計

- 学習空間の整理:視覚的刺激の軽減、座席配置の工夫

- ルーティン化:毎日の生活リズムを可視化するカレンダーやスケジュール表

- サポートツール:タイマー、音声アラーム、色分けファイル

薬物療法

薬物療法は、注意力や衝動性のコントロール強化を目的とし、主に以下の薬剤が用いられます:

- メチルフェニデート製剤(コンサータ®など)

- アトモキセチン製剤(ストラテラ®など)

※副作用(食欲低下、睡眠障害、腹痛など)をモニタリングしながら投与量を調整します。

家庭・学校でできる具体的サポート

- 短い指示を出す:一度に多くの情報を伝えず、1〜2段階ごとに確認

- ポジティブフィードバック:できたことを細かく観察してすぐにほめる

- 視覚的な補助:イラスト付きのスケジュール表やタスクカードの利用

- 定期的な休憩:学習や作業の合間に短時間の休憩を設定

- 役割分担:家庭内で簡単な役割(ゴミ出し、食卓の準備など)を与え、達成感を育む

おわりに

ADHDは一人ひとり特性の現れ方が異なるため、「理解→対応→継続」のサイクルを保護者・学校・医療が一体となって回すことが大切です。子どもの得意分野を伸ばしながら苦手部分を支えることで、自己肯定感を育み、将来にわたって活躍できる基盤を築いていきましょう。